Marco Tropea Editore, 2003

pagg.215-216

In strada si ricordò di Castro. Lo maledisse con tutte le sue forze, come se fosse colpa del Giustiziere se lo avevano portato in un cinema per non disturbare, e andò a recuperarlo.

Taxi fino al cinema. Pagare l'ingresso. Cercare nella sala buia. Disturbare gli spettatori. Sentire fischi e voci di protesta: «Ehi grassone, non sei mica trasparente!». E lui un po' disperato e abbastanza stufo, in un tono ancora più alto: «Castro! Giustiziere! Sono Chevelyn. Rispondimi!». Orgia di battute salaci in sala, prese in giro, risa, voci flautate. «Sono qui. Cosa vuoi, caro? Cercami. Prendimi. Sto venendo». Dall'altra parte, voci furiose di quelli che volevano vedere il film: «Idioti. Razza di coglioni. Deficienti. Zitti, imbecilli!». In mezzo all'assemblea, il grido di Castro: «Sono qui, Chevelyn! Tu, dove sei?». Il casino infuriava sempre più. Scontri verbali tra le voci flautate e quelle belligeranti. Chevelyn batteva in ritirata, urlando: «Ti aspetto fuori. Esci subito, Castro».

flautate. «Sono qui. Cosa vuoi, caro? Cercami. Prendimi. Sto venendo». Dall'altra parte, voci furiose di quelli che volevano vedere il film: «Idioti. Razza di coglioni. Deficienti. Zitti, imbecilli!». In mezzo all'assemblea, il grido di Castro: «Sono qui, Chevelyn! Tu, dove sei?». Il casino infuriava sempre più. Scontri verbali tra le voci flautate e quelle belligeranti. Chevelyn batteva in ritirata, urlando: «Ti aspetto fuori. Esci subito, Castro».

D'improvviso tutta la sala si mise a vociare. Chevelyn si diresse verso l'uscita inseguito da lattine di bibite, per la maggior parte vuote, da caramelle e pop corn, da un mezzo pasticcino che gli finì spiaccicato contro la nuca. E quando ebbe rivisto la luce del giorno e Castro che arrivava di corsa, allora sì, fu il momento della vendetta per Chevelyn che, rientrato in sala, esclamò: «Viva Hernán Cortés! Viva Kiki Camarena! Hugo Sanchez non è degno neppure di pulire le scarpe a Maradona!». Poi, uscì in tutta fretta, perché il proiezionista aveva illuminato la sala e perché al grido di «Massacriamoli!» venti individui si erano lanciati dalle loro poltrone, e persino quello che staccava i biglietti alla porta aveva cercato di sbarrargli il passo, ma Chevelyn lo buttò per terra con uno spintone, afferrò la mano del Giustiziere e con lui si dileguò a gran velocità.

mercoledì 24 dicembre 2008

Il passo della tigre - Rolo Diez

lunedì 15 dicembre 2008

L'interpretazione socialista di Jacques Brel

Il link associato al titolo porta ad un eccellente articolo su Jacques Brel che ho trovato oggi nel World Socialist Web Site, cioè niente meno che il sito del Comitato Internazionale della Quarta Internazionale.

su Jacques Brel che ho trovato oggi nel World Socialist Web Site, cioè niente meno che il sito del Comitato Internazionale della Quarta Internazionale.

Per fortuna che c'è qualcuno che ancora ricorda i messaggi anticonformisti, antiborghesi, anticlericali e libertari che il grande Jacky ha gridato al mondo dal 1955 al 1977.

Al di là della lettura politica, l'articolo è anche un'ottima sintesi del percorso umano e artistico di Brel, e in quanto tale può essere una perfetta introduzione per chi non lo conoscesse o volesse conoscerlo meglio. L'articolo è in inglese, ma molto fluido e semplice.

sabato 13 dicembre 2008

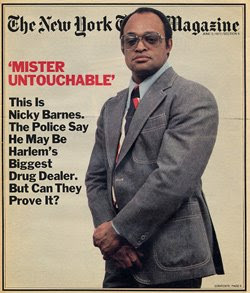

MR.UNTOUCHABLE (Marc Levin, 2007)

Un altro pezzo della ricchissima storia criminale degli Stati Uniti, argomento che da sempre è di cassetta per la produzione di racconti, romanzi, fumetti e film. Si tratta perlopiù, come in questo caso, di aspettare quella ventina d'anni affinché alcuni dei protagonisti possano uscire di carcere e raccontare in prima persona la loro storia, ovvero la costituzione, l'ascesa e la caduta di un gruppo di trafficanti di droga nella New York degli anni '70 e '80'.  Un gruppo di uomini di colore - il primo importante gruppo di trafficanti di colore - che, capeggiato da Leroy "Nicky" Barnes (il Mr. Untouchable del titolo) divenne talmente potente da essere rispettato anche dalla mafia italo-americana.

Un gruppo di uomini di colore - il primo importante gruppo di trafficanti di colore - che, capeggiato da Leroy "Nicky" Barnes (il Mr. Untouchable del titolo) divenne talmente potente da essere rispettato anche dalla mafia italo-americana.

Oltre che molto raccontato nella fiction, anche nello specifico del documentario la biografia dei criminali sta diventando una sorta di sottogenere, dato che esistono altri film (penso ad esempio a Cocaine cowboys) che molto recentemente hanno trattato lo stesso argomento.

Per questo motivo, non si può dire che Mr.Untouchable sia un film molto originale; i suoi pregi vanno perciò ricercati altrove, in particolare nella costruzione molto sciolta, che alterna con bel ritmo le immagini d'epoca con le testimonianze odierne, e nella colonna sonora ottimamente scelta tra la vasta produzione di black music degli anni '70. Del resto, per un documentario è ormai un sinonimo di qualità vedere la presenza tra i produttori di Alex Gibney (Enron, Taxi to the dark side, No end in sight sono alcuni dei film che ha diretto o prodotto).

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 23:26:00

lunedì 17 novembre 2008

La primavera dei maimorti - Piero Colaprico e Pietro Valpreda

Marco Tropea Editore, 2002

pagg.166-168

Avevano lasciato Umbertino nell'appartamento di una vicina, che gentilmente si era prestata a fare da babysitter, ed erano andati al cinema, in centro. Piazza San Babila era presidiata da alcuni reparti di poliziotti, perché un corteo non autorizzato era appena partito dalla Statale. Pietro e Rachele si affrettarono: volevano vedere La piscina,  con l'attrice preferita da lui, Romy Schneider, e con l'attore preferito da lei, Alain Delon. Il quale, in questo noir, dimostrava per la prima volta in vita sua di saper recitare, sussurrò Binda all'orecchio della moglie, prima che la pellicola diventasse il sottofondo per le sue elucubrazioni.

con l'attrice preferita da lui, Romy Schneider, e con l'attore preferito da lei, Alain Delon. Il quale, in questo noir, dimostrava per la prima volta in vita sua di saper recitare, sussurrò Binda all'orecchio della moglie, prima che la pellicola diventasse il sottofondo per le sue elucubrazioni.

La tensione che si creava nella villa dove la Schneider ospita lo scrittore fallito Delon e arrivano padre e figlia, e la figlia è Jane Birkin e le coppie si rimescolano fino al verificarsi di un omicidio, era niente rispetto all'ansia che stava provando dopo aver parlato con il maresciallo Bertacchi (...)

«Dài Peder, sta' ferm cont i pée. Vuoi stare tranquillo e vederti il film? O per darti una calmata aspetti solo le scene di nudo della tua Romy?»

«Scusa, hai ragione, lo sai che in questi giorni non ci sto con la testa.»

«Sst» si sentì d alle file dietro di loro.

alle file dietro di loro.

Le immagini scorrevano, Binda mise un braccio intorno alle spalle di Rachele, si sforzò di seguire la trama, eppure non riusciva a staccarsi da un pensiero fisso: "Domani sono da lei, e nel pomeriggio, con qualche precauzione, concludo". Aveva voglia di una sigaretta. Se fosse stato da solo, si sarebbe messo fuori dalla sala e avrebbe sbirciato cinque minuti di film da uno spiraglio del tendone verde della platea, ma con Rachele era impossibile. Prima di uscire di casa l'aveva minacciato: «Se sento ancora che puzzi di fumo, cambio la serratura della porta». Doveva proprio smettere.

domenica 9 novembre 2008

OR (Keren Yedaya, 2004)

Or non sta in questo caso a significare oro, ma è il nome della diciottenne protagonista di questo film israeliano, vincitore al festival di Cannes 2004 della Caméra d'Or (qui invece sì che Or vuole dire oro!) per il miglior film di regista esordiente.

Nel 2004 il cinema israeliano non si era ancora imposto all'attenzione internazionale, perciò Or può essere considerato come un apripista di film successivi quali Meduse, La banda e Waltz with Bashir, grazie ai quali oggi Israele è una nazione di punta dal punto di vista cinematografico. Con i primi due almeno di questi film (anche perché Waltz with Bashir non l'ho ancora visto), Or condivide la forte immersione della sua trama nella realtà sociale israeliana, ma si differenzia per la sua intensa drammaticità, ottimamente sostenuta dalla essenzialità delle ambientazioni e dei dialoghi estremamente realistici, in cui sono del tutto assenti inutili giri di parole.

Un film come Or probabilmente può piacere molto a David Cronenberg, anche se apparentemente si situa a miglia di distanza dalle sue opere: ma in realtà, così come in A history of violence, in Or è presente la rappresentazione della sconfitta dell'adattamento sociale e culturale ad opera di una sorta di fattore genetico, ereditato per via familiare. Se in A history of violence si tratta della riscoperta dell'anima nera di assassino nel padre e che esce dallo stato di latenza nel figlio, in Or la omonima protagonista abbandona tutti i suoi sforzi di redenzione sociale e assume la decisione cosciente di intraprendere lo stesso disperato destino della madre. Bisogna poi segnalare il fatto che Or è un film interamente al femminile, non solo perché ha due ottime e coraggiose attrici protagoniste, ma anche per la regista e sceneggiatrice Keren Yedaya; francamente non è molto usuale vedere film così tosti realizzati da donne... almeno per noi italiani che abbiamo L'uomo che ama o Bianco e nero...

intraprendere lo stesso disperato destino della madre. Bisogna poi segnalare il fatto che Or è un film interamente al femminile, non solo perché ha due ottime e coraggiose attrici protagoniste, ma anche per la regista e sceneggiatrice Keren Yedaya; francamente non è molto usuale vedere film così tosti realizzati da donne... almeno per noi italiani che abbiamo L'uomo che ama o Bianco e nero...

Sicuramente, Or è uno di quei film che rimarrà per un po' nella testa di chi l'ha visto.

sabato 25 ottobre 2008

BODYGUARD (Richard Fleischer, 1948)

Tra i mille motivi per cui adoro i film noir ce n'è uno che ho compreso pienamente solo guardando questo eccellente film, e cioè che il noir è forse il genere cinematografico in cui si accoppiano meglio l'aspetto finzionale e l'aspetto realistico. Mi spiego diversamente: storie di pura fiction come sono quelle del noir trovano spesso lo sfondo migliore in locations reali quando non addirittura usando sequenze documentaristiche, e così ci possiamo godere entrambi i gusti della settima arte, il meliesiano e il lumieriano. Se ci pensate bene, questo non succede spesso, in quanto i film realistici tendono a sottrarre troppo alla fiction nel loro sforzo di rappresentare al meglio la realtà, e i film di fiction tante volte tendono a ricostruire un mondo troppo distante dal vero. Per non parlare poi di certi generi come lo storico, la fantascienza, il fantasy o l'horror in cui il realismo viene per sua natura quasi del tutto bandito.

entrambi i gusti della settima arte, il meliesiano e il lumieriano. Se ci pensate bene, questo non succede spesso, in quanto i film realistici tendono a sottrarre troppo alla fiction nel loro sforzo di rappresentare al meglio la realtà, e i film di fiction tante volte tendono a ricostruire un mondo troppo distante dal vero. Per non parlare poi di certi generi come lo storico, la fantascienza, il fantasy o l'horror in cui il realismo viene per sua natura quasi del tutto bandito.

Ciò premesso, Bodyguard mi ha dato anche altri e consistenti motivi di soddisfazione. Assieme al già trattato Armored car robbery, si tratta di uno dei B-movies che Fleischer ha realizzato all'inizio della sua carriera, film durante i quali ha potuto mettere a punto uno stile molto dinamico, con evidenti debiti sia ai grandi classici che ad altri generi come l'horror (basta vedere le carrellate in avanti a stringere sui volti degli attori). Se consideriamo che il plot è tipicamente chandleriano, e quindi hard-boiled con repentini colpi di scena inframezzati da improvvisi lampi di ironia, si capisce come Bodyguard sia altamente entertaining. Tra l'altro, il soggetto è firmato da Robert Altman, e risulta essere secondo l'Imdb il primo soggetto di cui Altman allora solo 23enne è stato ufficialmente accreditato.

A memoria, vi do l'elenco delle locations originali della Los Angeles del 1948 che si possono ammirare nel film: un negozio in cui ascoltare dischi in vinile registrati dagli stessi clienti, un laboratorio per la riparazione di barche, un macello (luogo fondamentale del film), il negozio di un ottico, lo stadio di baseball. Tutto questo condensato in soli 62 minuti!

martedì 21 ottobre 2008

JESUS CAMP (Heidi Ewing e Rachel Gray, 2006)

Avrei voluto scrivere un lungo articolo su questo eccellente film, ma Valido ha già scritto un post perfetto, che dice esattamente quello che penso (tranne che per l'hard rock, che non sopporto) e quindi onore al merito.

Nel film, ci sono solo due momenti in cui mi sono trovato solidale con le fanatiche: la preghiera affinché Power Point non si imballi e il disprezzo verso Britney Spears. Per il resto del tempo sono stato percorso da brividi incontrollabili.

Voglio però solo aggiungere che si trovano in rete dei sottotitoli tradotti in italiano nei quali sono stati aggiunti all'inizio del film dei commenti critici verso il lavoro delle due registe e, sparsi lungo tutto il film, degli estratti di brani della Bibbia che darebbero la spiegazione ai comportamenti dei fanatici che si vedono nel film. Da un punto di vista cinematografico, questo diventa un vero spettacolo nello spettacolo. Dal punto di vista filosofico-religioso, questi commenti non servono a smuovere di un millimetro la posizione di chi non la pensa come questi fanatici. Dal punto di vista etico, è la riprova della loro intolleranza e invadenza.

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 23:51:00

domenica 28 settembre 2008

L'EMMERDEUR (Édouard Molinaro, 1973)

Tra le tante cose belle che ricordo degli anni '70 ci sono certamente anche le commedie francesi, perfino quegli sciagurati de I Cinque Matti (Les Charlots) mi tornano in mente con affetto. Tra le vette più alte del genere e del periodo c'è sicuramente L'emmerdeur, che voglio qui ricordare per la sua evidente connessione con Jacques Brel.

L'emmerdeur è stato l'ultimo film interpretato da Jacques Brel nella sua purtroppo breve carriera cinematografica (se escludiamo la sua apparizione per cantare Ne me quitte pas nel film-musical Jacques Brel is alive and well and living in Paris del 1976, in cui peraltro la sua aura è straordinariamente presente); carriera costituita da una dozzina di film - di cui 2 da lui diretti - alcuni dei quali trascurabili, altri invece assolutamente degni di nota anche grazie all'interpretazione di Brel.  Che, come si poteva immaginare conoscendo il suo stile di cantante, si trovava perfettamente a suo agio nelle commedie e nei film di azione/avventura, generi nei quali poteva scatenare tutta la sua mobilità espressiva e corporea; non è un caso che infatti abbia interpretato ruoli decisamente anarchici in film come La bande à Bonnot e Mon oncle Benjamin. Inoltre non va dimenticato che Brel poteva disporre di uno strumento recitativo come la sua voce, con tutta la sua gamma di intonazioni e sfumature, decisamente hors-catégorie per gran parte dei comuni attori di cinema. Ne L'emmerdeur, Brel è il rompiballe che dà il titolo al film, e rende la vita gramissima al sicario Lino Ventura/M.Milan, che sarà impedito a compiere la sua missione a causa dell'incontenibile invasività di Brel/Pignon, suo vicino di stanza d'albergo in preda a crisi suicida-depressiva causata dall'infedeltà della moglie.

Che, come si poteva immaginare conoscendo il suo stile di cantante, si trovava perfettamente a suo agio nelle commedie e nei film di azione/avventura, generi nei quali poteva scatenare tutta la sua mobilità espressiva e corporea; non è un caso che infatti abbia interpretato ruoli decisamente anarchici in film come La bande à Bonnot e Mon oncle Benjamin. Inoltre non va dimenticato che Brel poteva disporre di uno strumento recitativo come la sua voce, con tutta la sua gamma di intonazioni e sfumature, decisamente hors-catégorie per gran parte dei comuni attori di cinema. Ne L'emmerdeur, Brel è il rompiballe che dà il titolo al film, e rende la vita gramissima al sicario Lino Ventura/M.Milan, che sarà impedito a compiere la sua missione a causa dell'incontenibile invasività di Brel/Pignon, suo vicino di stanza d'albergo in preda a crisi suicida-depressiva causata dall'infedeltà della moglie.

Anche se oggi in Italia questo film è piuttosto dimenticato (non esiste ancora la versione in dvd, pur essendo una coproduzione Francia/Italia), bisogna riconoscere che è diventato una sorta di standard; sia perché è il primo episodio della cosiddetta "saga" di Pignon, il personaggio in apparenza ingenuo creato da Francis Veber (sceneggiatore di L'emmerdeur) che poi ritroveremo in Il vizietto, La cena dei cretini e L'apparenza inganna, sia perché è un mirabile esempio di commedia "a valanga", in cui gli avvenimenti precipitano in modo sempre più frenetico via via che la storia avanza, coinvolgendo sempre nuovi personaggi e ciò nonostante mantenendo un ritmo e una struttura perfettamente controllati. E che il film fosse da prendere ad esempio di commedia ben riuscita, lo dimostra anche il fatto che niente meno che Billy Wilder ne ha fatto il remake hollywoodiano (Buddy Buddy, quello che resterà il suo ultimo film), con Jack Lemmon e Walter Matthau nei ruoli rispettivamente di Jacques Brel e Lino Ventura.

A giovare al film c'è sicuramente la grande intesa tra gli attori e tra di essi e il regista. Del resto, Molinaro aveva diretto Ventura già nel 1959 nel bel noir Un témoin dans la ville e Brel nel già citato Mon oncle Benjamin; Ventura e Brel si erano conosciuti un anno prima, sul set di L'aventure c'est l'aventure, e da allora erano diventati grandi amici anche nella vita. Due amici di cui oggi si sente tantissimo la mancanza.

Etichette: cineclub, il corridoio dei film perduti, Jacques Brel

Pubblicato da siodmak alle 14:53:00

venerdì 19 settembre 2008

STANDARD OPERATING PROCEDURE (Errol Morris, 2008)

Chi conosce a sufficienza il mondo del film documentario, sa che nel suddetto ambito Errol Morris è uno dei più importanti autori degli ultimi venti anni, e pertanto la visione di un suo nuovo film - le cui uscite sono peraltro sempre piuttosto distanziate nel tempo - porta con sé un notevole carico di attese.

Forse è anche per questo che Standard operating procedure, l'ultimo film di Morris visto ieri sera al Lumière, mi ha piuttosto deluso, ma gli elementi oggettivi di insoddisfazione sono in realtà diversi e significativi.

Il film ci offre la descrizione a distanza di qualche anno di uno degli eventi più cupi e barbari derivati dalla guerra in Iraq, ovvero le torture e le umiliazioni patite dai prigionieri iracheni nel famigerato carcere di Abu Ghraib. Il punto forte del film è indubbiamente la presenza in volto e in voce di gran parte dei soldati americani che si sono resi responsabili delle torture; intervistati da Morris, questi soldati ci raccontano cosa hanno fatto e provano a spiegare come vivono oggi questa loro 'esperienza'. A corredo di queste narrazioni ci sono anche numerose foto scattate nel carcere aventi come soggetto i prigionieri seviziati e i soldati sghignazzanti mentre si divertono nel loro ruolo di aguzzini.

Beh, l'argomento è sicuramente conosciuto e degno di essere raccontato anche se alquanto deprimente, essendo la riprova ennesima della miseria morale che può essere raggiunta dall'uomo in determinate situazioni. Il problema del film però è innanzitutto che il racconto è tutto lì, sembra incaponirsi nel ripetere svariati "aneddoti" delle torture sottoposte a diverse persone, senza allargare più di tanto il campo di indagine al contesto e al background di questi soldati. Che si vede subito non sono altro che dei mentecatti debosciati, che se non fossero capitati in Iraq si sarebbero probabilmente segnalati per atti di sodomia su animali domestici in un qualche paesino del Midwest. La cosa forse più orripilante, a mente fredda, è vedere come ancora oggi il ricordo di quelle sevizie non susciti particolari pentimenti o rimorsi nei soldati intervistati, che sentono con maggiore urgenza il bisogno di rinfacciare di essersi lasciati coinvolgere o ingannare dai loro commilitoni.

Dal punto di vista più stilistico, trovo assai sgradevole che il film sia riempito di ricostruzioni in studio, oltretutto spesso in ralenti, che non aggiungono assolutamente nulla, né in termini di pathos né in termini puramente estetici; così come non ho apprezzato le musiche di Danny Elfman (il musicista dei film di Tim Burton), eccessive e inadeguate; le stesse interviste hanno subito un pesante editing, cosa che trasmette a volte una sensazione di artificiosità. Per concludere il cahier des doleances, è decisamente insopportabile l'ingombrante presenza del marchio Sony, che da produttrice del film ha fatto un uso veramente eccessivo del product placement. In certi momenti si ha addirittura la sensazione che la origine vera del film sia proprio lì... anche perché si tratta di una produzione decisamente ricca per un film documentario.

Spero che per Errol Morris si sia trattato solo di uno scivolone passeggero, per adesso il film migliore sull'Iraq rimane ancora No end in sight.

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 23:34:00

sabato 23 agosto 2008

AIR GUITAR NATION (Alexandra Lipsitz, 2006)

Tra le tante strampalate competizioni "olimpiche", organizzate allo scopo principale di divertirsi e destinate a partecipanti assolutamente non professionisti, c'è anche il torneo di air guitar, ovvero un'esibizione di imitazione di una figura tra le più carismatiche della cultura pop: il chitarrista rock alle prese con un assolo che naturalmente deve essere virtuosistico e orgasmatico.

L'idea di questa competizione è venuta una decina di anni fa ad alcuni giovani di Oulu, una città nel nord della Finlandia, e da allora ogni estate in quell'angolo del Nord Europa si tiene il campionato mondiale di air guitar, nel quale si misurano personaggi provenienti da diversi paesi del mondo.

La filosofia sottostante l'idea iniziale era non solo di puro divertimento ma anche, per così dire, una filosofia egualitaria: ovvero anche chi non ha talento musicale o non ha mezzi per comprarsi una chitarra, imparare a suonarla e suonare in un gruppo, può comunque diventare un campione di air guitar. Tutto questo è stato vero finché non sono arrivati gli americani che, come ho già detto a proposito di The King of Kong, prendono ogni cosa terribilmente sul serio, e se gareggiano in una competizione non è mai per divertirsi ma solo per vincere, anzi per schiantare gli avversari ("I'll crash him", dirà testualmente uno dei due concorrenti statunitensi).

Succede così che nel 2002 due giovani newyorchesi scoprono l'esistenza di questo campionato al quale - scandalo! - non hanno mai partecipato concorrenti americani, e quindi si danno da fare per organizzare le selezioni americane (suddivise in selezione East Coast e selezione West Coast) allo scopo di trovare il campione che vada a vincere i mondiali del 2003. E così sarà, come vediamo in questo film.

Come molti documentari americani, questo film ha il difetto di volere costringere il suo soggetto in un rigido plot con inizio-svolgimento-fine tipico da scuola di scrittura che lascia sempre un lieve retrogusto di artefatto, decisamente contrario allo spirito dei "film del reale".

Ma ciò nonostante il film è divertente, grazie alla personalità e alla bizzarria dei contendenti, che rappresentano l'intero campo di variazione degli atteggiamenti e degli abbigliamenti del mondo del rock (per qualche breve fotogramma si vede anche uno che si esibisce interamente nudo, e il manico della sua chitarra immaginaria è il suo zizi, un po' floscio a dire la verità). Verso di loro viene naturale provare una grande simpatia, perché non ho dubbi che qualunque appassionato di rock, a partire dal sottoscritto, abbia praticato, anche solo nel riparo nella sua camera, un bel po' di intense sessioni di air guitar. Peccato solo che prima o poi arrivano sempre quei guastafeste degli americani...

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 16:48:00

domenica 27 luglio 2008

ARMORED CAR ROBBERY (Richard Fleischer, 1950)

Un B-movie che più ‘B’ non si può, con attori sconosciuti, ritmo serrato e breve durata, una vera palestra per il regista Richard Fleischer, che col tempo sarebbe poi diventato un apprezzato esecutore al servizio delle major di Hollywood per la realizzazione di film di genere a grosso budget come Viaggio allucinante o Tora! Tora! Tora!.

Fleischer ha iniziato la sua carriera come regista di film noir (Bodyguard del 1948 è uno dei suoi primi lungometraggi), e da subito lascia intravedere una mano sicura nella direzione degli attori e un particolare interesse per l’ambientazione del plot. In questo film l’azione si svolge a Los Angeles, e Fleischer coglie in pieno la particolarità di questa metropoli, meno concentrata di New York o Chicago che sono state le ambientazioni tipiche del genere noir americano. L’azione si trasferisce infatti in modo fluido da spazi tipicamente cittadini ad altri più industriali come il porto mercantile o i campi di trivellazione del petrolio, sempre con un’illuminazione più solare, più californiana, pur non mancando le classiche scene notturne.

Per quanto riguarda la trama, sembra per certi versi di trovarsi in un romanzo di James Ellroy, essendo il film la caccia da parte dei poliziotti di L.A. a un gruppo di criminali che durante la rapina a un furgone portavalori ha ucciso in una sparatoria un detective intervenuto sul luogo. La differenza fondamentale è che nel film i poliziotti appaiono sì spietati nella loro determinazione a farla pagare agli assassini del loro compagno, ma sono tutto sommato virtuosi. Los Angeles insomma non è ancora rappresentata come quella mela bacata che nel 1950 aveva già iniziato ad essere, come Ellroy ha mirabilmente raccontato.

L’approfondimento psicologico è molto limitato per non dire nullo, ma il film fila via liscio come l’olio, e per questo è una visione molto piacevole. Ci sono infatti alcuni momenti di azione pura (ad esempio la scena della rapina) veramente originali e ben fatti che anche oggi, pure a noi spettatori del XXI secolo rovinati dagli effetti speciali, riescono a farci trattenere il fiato per qualche istante.

sabato 26 luglio 2008

REPRISE (Joachim Trier, 2006)

Quando è finito Reprise sul mio lettore dvd, la prima cosa che ho pensato è stata: ma perché in Italia non ne facciamo di film così? Indipendentemente dalla sua riuscita - Reprise è un film buonissimo ma certo non epocale - ci sono tipologie di film che in Italia proprio non vengono forse neanche prese in considerazione. Il cinema italiano è in un buon momento di salute già da diversi anni, ma fondamentalmente sono sempre due i film che vengono fatti: le commedie di costume e i film drammatici (intimisti, psicologici o sociologici), comunque sempre o quasi sempre opere legate strettamente alla realtà sociale e politica del paese. (Naturalmente ci sono anche i cinepanettoni e le estati al mare, che drammaticamente sono pure essi strettamente legati alla realtà culturale e sociale del nostro paese).

Fare film che parlano dei problemi del nostro tempo è un'ottima cosa, probabilmente la migliore che si possa fare nel cinema, ma non credo che si possa prescindere dall'offrire film di pura finzione, che siano collocabili nel nostro tempo e nel nostro luogo così come in altri tempi e altri luoghi. Questa limitatezza di orizzonte è tra l'altro il motivo principale per cui i film italiani sono poco esportabili, e non è un caso che il nostro più grande successo all'estero degli ultimi 40 anni sia stato un film tipicamente universale come La vita è bella. La mancanza di film che facciano semplicemente viaggiare la mente, senza necessariamente ancorarla ai nostri problemi quotidiani, deriva secondo me dal nostro carattere, dal nostro vivere alla giornata, e tutto questo si è senz'altro acuito in questi ultimi anni in cui ci siamo ancora più introflessi, in cui gli slanci di ottimismo e di speranza nel futuro sono scomparsi.

Tutta questa pappardella mi serve per spiegare che io penso che per realizzare - e per vendere e infine vedere - un film come Reprise sia necessario avere grande libertà espressiva, grande apertura mentale, conoscenza diretta e genuina del mondo giovanile e non da ultimo una grande fiducia nel pubblico che può andare a vedere il film. Reprise racconta la storia di due giovani amici che hanno l'ambizione di diventare scrittori, e in modi e tempi diversi entrambi riusciranno ad avere il loro successo. Scrittori seri però, mica come quelli che parlano di lucchetti attorno ai lampioni dei ponti. Ora, pensare di proporre al pubblico giovanile italiano come modelli due ventitreenni che dedicano i loro maggiori sforzi alla scrittura di un romanzo, è pura follia; proporre al pubblico ultra50enne italiano un film frammentato, ipercinetico, calato interamente nella vita dei ventenni di Oslo (che però potrebbero essere di tante altre città, forse non italiane), è un'altra bella sfida. In Norvegia evidentemente le condizioni per fare film così ci sono, beati loro. Lo si capisce anche da questa intervista al regista Joachim Trier. Il quale, tra parentesi, ha i genitori entrambi professionisti del cinema, è lontano cugino del più famoso Lars Von e da ragazzino è stato campione norvegese di skateboard.

Come dicevo all'inizio, Reprise non è da considerarsi un capolavoro, in quanto a volte riproduce certi stereotipi del cinema "letterario" (che parla di scrittori) e alcuni passaggi narrativi sono un po' caotici, ma come pregi ha innanzitutto sui titoli di testa una scena potentissima con lo sfondo musicale di New dawn fades dei Joy Division, scena che dà una grande carica e una ottima disposizione d'animo alla visione del film, dopo di che si arriva fino al finale attraverso una strutturazione narrativa che spesso ricalca l'accavallarsi dei ricordi e dei pensieri dei due protagonisti, con una messa in scena quindi molto "lavorata" e decisamente appagante per lo spettatore ed una storia interessante e senza cali di tensione.

In conclusione, io sono molto contento di Gomorra, ma sogno un Reprise italiano...

giovedì 17 luglio 2008

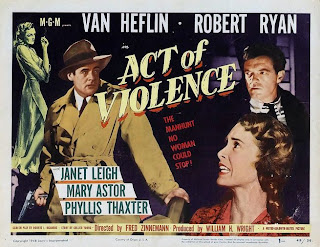

ACT OF VIOLENCE (Fred Zinnemann, 1948)

Frank è un ex-capitano dell’esercito durante la II’ Guerra Mondiale, ora apprezzato costruttore e vip di una graziosa cittadina della California, con moglie giovane e bella e figlio piccolo.

C’è però qualcosa di oscuro nel suo passato, perché un uomo è partito da New York armato di pistola e fermamente determinato ucciderlo.

All'arrivo di quest'uomo la serenità di Frank immediatamente svanisce, e il passato in cui ha tradito i suoi soldati nel campo di prigionia tedesco torna a galla, a tormentargli la coscienza e a mettere in pericolo la sua famiglia. L’uomo che lo cerca è Joe, l’unico sopravvissuto al suo tradimento.

Per scappare da Joe, Frank si sposta a Los Angeles, dove verrà comunque braccato e costretto ad un vagabondaggio notturno durante il quale, stordito dall’alcool, affiderà ad un sicario il compito di uccidere Joe. La resa dei conti finale vedrà assieme i tre uomini, e si concluderà con un gesto di redenzione da parte di Frank.

Act of violence si avvale di una buona recitazione da parte dei due protagonisti Van Heflin (Frank), Robert Ryan (Joe) e di una giovanissima Janet Leigh, ottima regia con frequenti piani sequenza, ritmo serrato e ripetute viste espressioniste (luce di traverso, soffitti bassi), per una storia che ha come tema fondamentale l’ineluttabilità del passato che ritorna per chiedere conto delle colpe commesse e mai pagate. Oltre a questo tema portante tipicamente noir ve ne sono anche numerosi altri (la caccia all'uomo, la città di notte e i suoi bassifondi, le conseguenze postbelliche nella società statunitense) che ne fanno un film molto ricco non solo dal punto di vista visivo ma anche dal punto di vista narrativo.

mercoledì 16 luglio 2008

Finalmente una bella notizia!

I consumi di carburante per autotrazione stanno calando in modo significativo e continuo.

Il calo registrato è decisamente sensibile: a giugno 2008 la benzina ha fatto -10,1% rispetto a giugno 2007, il gasolio -2,6% e il complesso del mercato italiano -6,1%. Dall'inizio dell'anno la riduzione è dell'1,5%, che detto così sembra poco, ma sono poi la bellezza di 610.000 tonnellate.

610.000 tonnellate di benzina e gasolio! Mi sembrano una quantità enormemente gigantesca, ed è solo l'1,5% di quanto si consumava...

La notizia è nel sito del Sole 24 ore, a questo link.

Questa non è certo una di quelle notizie che si trovano in grande evidenza sui giornali, perché viene automaticamente associata alla crisi dei consumi e soprattutto perché non bisogna far sapere troppo in giro che le persone in Italia stanno assumendo comportamenti di consumo sfavorevoli a quella che è l'industria italiana più potente e più sovvenzionata. Tutt'altro risalto infatti riscuotono, quando ci sono, le notizie dell'aumento nelle vendite delle automobili.

Per me però è una notizia straordinaria, perché sta scardinando una delle mie più radicate convinzioni, e cioè che mai e poi mai gli italiani avrebbero rinunciato all'automobile. Vuoi per abitudine, vuoi per malattia, vuoi per le situazioni incasinate di commuting casa-lavoro, o anche per tutte le pressioni pubblicitarie per cui l'auto è comunque e sempre il primo status-symbol occidentale. E invece il prezzo del petrolio sembra che stia per far avvenire il miracolo.

Pensate a quante cose buone ci sono dietro questa notizia. Se meno auto circolano, ci sarà meno inquinamento nelle città e attorno alle autostrade; ci sarà più sicurezza per autisti, pedoni, ciclisti e motociclisti; ci sarà più rispetto del codice della strada; ci sarà una minore occupazione del territorio da parte dei mezzi; ci sarà meno calore immesso nell'ambiente...

E poi l'altra cosa che mi viene subito in mente è il risvolto sociologico, ovvero: chi ha lasciato a casa l'auto (o magari l'ha venduta) come l'ha sostituita? Con i mezzi pubblici? Usando l'auto assieme a marito/moglie/parenti/amici e cestinando la 2'/3'/4' auto? Andando in bici, a piedi? Sono incazzati neri per questo oppure al contrario hanno scoperto che si vive bene anche senza l'auto? Hanno dovuto sopportare molti sacrifici?

Se poi di questo fenomeno se ne accorgesse anche il nostro governo ambientalista, che per adesso sta favorendo la maggiore diffusione delle pompe di benzina, tagliando i finanziamenti al trasporto pubblico (come a tutto ciò che è pubblico, ahinoi) e intempestivamente tassando le società petrolifere, proprio adesso che sono in crisi... Ma su questo lasciatemi dire che non ho alcuna speranza. L'importante però e che questo cambiamento si stia affermando e si stia manifestando a partire dal basso, è questo il modo affinché sia più radicale, diffuso e duraturo.

giovedì 10 luglio 2008

EL VIOLIN (Francisco Vargas, 2006)

Il Messico si sta affermando sulla scena cinematografica internazionale già da qualche anno. Ad aprire la strada ci hanno pensato Alejandro Gonzalez Iñarritu col grande Amores perros (prima di prendere una deriva glamour con i suoi film successivi) e anche Y tu mamá tambien di Alfonso Cuaron. Ma entrambi questi film sono in tutto e per tutto, dal punto di vista estetico e narrativo, film occidentali, mi verrebbe da dire che sono film USA con una robusta speziatura di chili.

Invece El violin ci porta in un mondo diverso, in un Messico distante anni luce dall'iconografia solita delle spiagge di Acapulco, dei cactus, dei mariachi e delle passioni calienti.

Prima di tutto per la scelta in apparenza paradossale di girare in bianco e nero... ma come, un film ambientato in Messico, un paese così colorato, viene fatto in bianco e nero? Poi le location sono anch'esse atipiche, un Messico aspro fatto di strette vallate rinserrate tra alte montagne che ricordano molti paesaggi mediterranei. E infine, ma anche questo è un elemento di grande importanza, gli attori, che sono dei veri messicani meticci o indios, molti dei quali anche non professionisti, l'esatto opposto dei sex symbol latini come Gael Garcia Bernal.

Tutti questi ingredienti sono perfettamente funzionali a comporre un'opera di grande impatto emotivo (soprattutto nei primissimi minuti, in cui assistiamo a scene di tortura strategicamente collocate all'inizio per farci immergere immediatamente nella storia), che ci racconta una storia di guerriglia antigovernativa e di repressione militare ai danni dei villaggi di montagna e delle famiglie che vi abitano. Non è chiaro se il riferimento è alla guerriglia zapatista o a fatti più lontani nel tempo, in quanto non ci sono elementi che permettano una contestualizzazione sicura, ma tutto questo non è assolutamente un difetto perché non si tratta di un film di guerra, ma di un film sui rapporti umani.

Il violino del titolo è lo strumento suonato da Plutarco, un vecchio abitante del villaggio distrutto dall'esercito che collabora con la guerriglia. Grazie anche al violino, Plutarco riesce a ottenere la simpatia del capitano dell'esercito, in un gioco di reciproche sfide e inganni reso splendidamente, con pochi dialoghi e grande senso della narrazione cinematografica. Il senso di latente pessimismo che serpeggia durante tutto lo scorrere del film trova un esito coerente nel finale, in cui il presente sconfitto affida le sue speranze alle future generazioni: forse anche una metafora di resistenza con cui il regista vuole rappresentare la condizione dei paesi in via di sviluppo.

Un'ultima nota se la merita Don Angel Tavira, l'attore che ha interpretato Plutarco. Don Angel è purtroppo morto da pochi giorni, lo scorso 30 giugno, dopo una vita passata a fare il violinista, pur con la mano destra amputata da quando era ragazzino; El violin è stato l'unico film in cui (a 81 anni) ha recitato, e con la sua straordinaria interpretazione Don Angel ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard. Un altro motivo per vedere questo ottimo film.

Etichette: cineclub, film dalle periferie del mondo, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 21:47:00

lunedì 30 giugno 2008

Joe R. Lansdale - Tramonto e polvere

(Sunset and Sawdust), 2004

Einaudi, 2005

pag.108 - Che è successo? - chiese Hillbilly.- Non lo so tanto bene, - disse Rooster. - Secondo quanto dice Lillian, quella che stacca i biglietti, questo tipo di colore, che qui chiamano tutti Smoky, è venuto allo sportello e voleva comprare un biglietto. Lei, naturalmente, non glielo ha venduto.

- Che è successo? - chiese Hillbilly.- Non lo so tanto bene, - disse Rooster. - Secondo quanto dice Lillian, quella che stacca i biglietti, questo tipo di colore, che qui chiamano tutti Smoky, è venuto allo sportello e voleva comprare un biglietto. Lei, naturalmente, non glielo ha venduto.

- Fate proiezioni anche di pomeriggio? - chiese Clyde.

- Ogni tanto, - disse Rooster. - Con tutti gli scansafatiche che ronzano qua attorno, il pomeriggio c’è una buona clientela.

- Accidenti, - disse Clyde. - Andare al cinema di pomeriggio. Non è fantastico?

- Lasciamo stare, - disse Sunset. - Vada avanti.

Rooster annuì. - Lillian gli ha detto che questo non è un cinema per gente di colore. Lui le ha chiesto se c’era un settore per neri, e lei gli ha risposto di no. Allora lui è tornato a casa a prendere il fucile. Lillian lo ha visto arrivare e si è gettata sul pavimento della biglietteria. Lui è entrato nel cinema, Lillian se l’è data a gambe ed è venuta a cercarci. Smoky ha fatto uscire tutti dalla sala, e quando siamo arrivati noi con lo sceriffo, lo sceriffo ha cercato di parlargli, ma non è riuscito neanche a passare la porta che Smoky l’ha fatto secco.

(…)

- Eppure, - disse Rooster, - non ho mai sentito nessuno che abbia fatto un tale casino per andare al cinema. E voi?

- Direi di no, - rispose Sunset. - Ma immagino che di solito i cinema abbiano un settore per gente di colore.

- Credo di sì.

giovedì 19 giugno 2008

NO END IN SIGHT (Charles Ferguson, 2007)

Lo so che quello della guerra in Iraq è un argomento che ormai ha stancato tutti, ora poi che da un po' di tempo non ci sono uccisioni di militari italiani se ne parla solo per dovere di cronaca. Al cinema poi, quei film che trattano dell'Iraq hanno avuto ben poco successo: l'unico forse è In the valley of Elah, che comunque ha fatto molto meno di Crash (il film precedente del regista Paul Haggis), e non tanto in assoluto considerato il cast stellare.

Tra i documentari, mi è capitato di vederne uno decisamente brutto (Iraq in fragments) e devo ancora vedere Occupation Dreamland, mentre Redacted di Brian DePalma, pur celebrato in tanti festival, ha avuto negli USA una uscita molto limitata, e in Italia è andato direttamente sul mercato home. Anche il documentario italiano su Fallujah, Angeli distratti, è stato un fiasco totale al botteghino.

Ma No end in sight è un film che merita assolutamente di essere visto. Il suo merito è che si tratta dell'opera di un regista serio, che pospone la spettacolarizzazione delle immagini alla ricerca della verità, mediante interviste ai protagonisti dell'amministrazione USA (e anche con i silenzi di chi non ha voluto farsi intervistare) e con poche, ben scelte, immagini del teatro della guerra.

Il regista Charles Ferguson ha una biografia di tutto rispetto: laureato in Scienze politiche internazionali, è stato consulente di companies come Apple e Xerox, poi è stato uno dei due fondatori della software-house che ha creato FrontPage; una volta venduto FrontPage alla Microsoft, Ferguson è tornato ai suoi studi e ha intrapreso nuove attività come appunto la realizzazione di documentari.

No end in sight è stato candidato all'Oscar 2008 per il miglior documentario e vincitore del Premio Speciale della Giuria al Sundance; la motivazione della Giuria del Sundance spiega perfettamente le qualità del film: In recognition of the film as timely work that clearly illuminates the misguided policy decisions that have led to the catastrophic quagmire of the U.S. invasion and occupation of Iraq.

Quello che vediamo infatti non sono le immagini di dolore straziante che tanto piacciono ai telegiornali, ma invece la ricostruzione delle strategie di conduzione della guerra da parte del governo USA. Strategie del tutto balorde, formulate da personaggi incompetenti come Rumsfeld e Bremer, che non hanno mai diretto corpi militari e non conoscono nulla di politica internazionale e ancora meno della storia e della società arabe. Incompetenti e arroganti nel modo in cui esercitano il potere, essendo l'arroganza l'unica modalità di leadership concessa a chi non possiede conoscenza ed esperienza.

Vengono i brividi a pensare che queste persone hanno in mano le sorti del mondo intero e costituiscono un modello per altri capi di governo dotati della medesima bassa statura, fisica e politica.

Etichette: cineclub, documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 15:36:00

lunedì 16 giugno 2008

DELIRIOUS (Tom DiCillo, 2006)

Per me finora è sempre stato un piacere vedere i film di Tom DiCillo, anche se gli unici che ho visto sono Johnny Suede, Living in Oblivion e ora questo suo ultimo Delirious. Credo infatti che DiCillo sia un regista con uno stile e una poetica ben definiti, indipendente fino al midollo ma tutto sommato classico e fluido nella sua messa in scena. Niente filmettini preconfezionati da scuola di scrittura creativa, quindi, e neanche film-verità o cazzuti film di denuncia. DiCillo è una sorta di narratore neoclassico, umanista, cresciuto con gli umori delle new-wave degli anni '70 e dotato perciò di uno sguardo molto empatico verso i losers e molto critico verso lo star-system dello spettacolo americano. E che DiCillo abbia tutte queste caratteristiche lo si capisce anche dal suo ottimo sito-blog, www.tomdicillo.com/blog.

Sarà per questo motivo che, nonostante DiCillo venga sempre trattato benissimo dai festival di tutto il mondo (vedere il palmarès di Delirious per averne la conferma), i suoi film vengono distribuiti malissimo sia negli States che nel resto del mondo (vedere Boxofficemojo per averne la conferma!). In Italia non c'è ancora traccia di questo film ma chissà, forse potrebbe uscire a luglio come riempibuchi o in autunno in una marginale edizione dvd.

Peccato - ancora una volta - perché Delirious è un film che pur non avendo nulla di trascendentale (la storia è in effetti una di quelle "già viste"), è comunque scritto molto bene e quindi la storia pur se prevedibile non annoia, è girato bene ed è piuttosto divertente, essendo trascinato dall'inizio alla fine dal sempre ottimo Steve Buscemi, ovviamente a suo agio nei ruoli di sfigato piagnucolone rompicoglioni.

In sintesi, con Delirious si passano bene due ore in leggerezza, e allora perché non farlo uscire al cine? Anche stavolta non capisco...

mercoledì 11 giugno 2008

Melania G. Mazzucco - Vita

Rizzoli, 2003

Rizzoli, 2003

pagg.347-348

Lui e Vita andavano al cinema, perché a forza di frequentarsi tutti i giorni avevano esaurito gli argomenti di conversazione, e il buio della sala favoriva colloqui silenziosi - regalando a entrambi una piacevole intimità: a Vita i suoi pensieri, a Geremia la vicinanza di lei. (...) A New York c'erano centinaia di cinematografi. Videro commedie, drammi, storie di rapine e al Fair Theatre, sulla Quattordicesima Strada, perfino l'Inferno di Dante della Milano Motion Photograph. Videro decine di film di cow-boy. A Vita piaceva pensare che mentre Broncho Bill scompariva in sella al suo cavallo tra le ombre lunghe del tramonto, da qualche parte, dietro lo schermo, c'era anche Moe Rosen, il ragazzo ebreo che una volta aveva dipinto per lei e per Lena una finestra sul muro cieco della cucina.

Alla Bella Sorrento, a Thompson Street, con rappresentazioni continue dalle nove del mattino a mezzanotte (ingresso quindici centesimi) davano le "scene cinematografiche che ripetono intera la vita del brigante Giuseppe Musolino". Geremia detestava le storie di briganti - lo irritava profondamente l'idea che gli italiani sapessero far parlare di sé in questa parte del mondo solo quando si mettevano contro lo stato, la legge e l'ordine. (...) Ma quando Vita scelse Musolino, si rassegnò. Non era l'unico sacrificio che era disposto ad affrontare per lei.

martedì 10 giugno 2008

Il calcio fa cagare

Lo dico con assoluta convinzione.

E non c'è neanche bisogno di spiegare perché.

È del tutto evidente.

domenica 25 maggio 2008

Léo Malet - Morte a Saint-Michel

(Micmac moche au Boul'Mich'), 1957

Fazi Editore, 2005

pag.41

Uscii dal bistrot e andai a mangiare anatra laccata da un cinese di Rue Cujas. Poi, per digerire, entrai al Campollion, il più piccolo cinema di Parigi - esattamente centocinquantasette posti - in cui proiettavano Obséques en robe sac, un film poliziesco con Jacqueline Pierreux, sempre altrettanto bella e sempre - non glielo rimprovero - altrettanto prodiga di fascino. Era il giorno delle Jacqueline, oggi. E visto che era il giorno delle Jacqueline, che fosse anche quello degli spettacoli vari e successivi. Dopo il cinema, il cabaret. Scesi a recuperare la mia auto sul quai des Orfèvres e, costeggiando la Senna, arrivai a rue du Haut-Pavè.

venerdì 23 maggio 2008

Ammenda

Stavolta devo proprio fare ammenda, perché due dei film che nelle settimane scorse ho catalogato come film perduti, invisibili in Italia, sono invece oggi regolarmente in vendita in DVD. Non sono arrivati nelle sale cinematografiche, ma questo in fondo è il male minore, ed è cosa tutto sommato prevedibile trattandosi di documentari.

E' stato solo la mattina di domenica 18 maggio alla Fnac di Milano che ho scoperto che 'The oil crash" e "My kid could paint that" hanno distribuzione italiana, a cura rispettivamente di Exa e Sony Distribution. E' giusto anche citare i nomi dei distributori perché sinceramente si meritano un plauso, non mi aspettavo che questi titoli sarebbero arrivati in Italia. A questo punto invito tutti ad acquistare i dvd, perché - come avrete spero già letto nei relativi post - sono film molto interessanti, e prendo come buon auspicio queste due uscite, sperando che sempre più film perduti come questi possano alla fine trovare spazio nei nostri negozi o ancora meglio nelle nostre sale.

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 16:54:00

venerdì 16 maggio 2008

MY KID COULD PAINT THAT (Amir Bar-Lev, 2007)

Marla è una bellissima bimba di 4 anni, e Zane è il suo fratellino più piccolo. Un giorno, il loro padre Mark fa vedere all'amico gallerista Anthony dei quadri che Marla avrebbe dipinto da sola. Sono quadri molto belli, astratti, coloratissimi, si direbbero una versione gioiosa dell'action-painting di Jackson Pollock. L'amico espone i quadri nella sua galleria e comincia a venderli per un bel po' di dollari, e così la piccola Marla diventa un fenomeno dell'arte moderna, le vengono dedicati articoli su giornali e riviste e servizi televisivi.

Naturalmente, con la fama arriva anche qualcuno che vuole guardarci dentro, e viene così insinuato il dubbio che sia veramente Marla a dipingere quei quadri, o quantomeno che sia lei a farli dall'inizio alla fine.

Un dubbio che questo film non riesce a sciogliere completamente, causa l'atteggiamento non del tutto trasparente dei genitori; l'idea che ci si fa comunque è che sia il padre (che è un pittore dilettante), e forse anche il gallerista, a indicare a Marla come fare il disegno e poi a rifinirlo per dargli un aspetto compiuto.

Al di là di questo aspetto, che è in pratica il plot narrativo di questo interessante documentario, diversi sono i punti su cui riflettere.

Prima di tutto ovviamente l'uso spregiudicato che si continua a fare di bambini inconsapevoli allo scopo di realizzare il desiderio di affermazione (e di ricchezza) di genitori ambiziosi, fatti che purtroppo capitano sempre più spesso e ai quali non bisognerebbe mai abituarsi.

Ancora più preoccupante è forse un aspetto (chiamiamolo di marketing) che riguarda in questo caso specifico il mercato dell'arte, ma che si può sicuramente traslare in altri ambiti: finché Marla è vista come un fenomeno, i suoi quadri vanno a ruba e la piccola viene senza alcuna vergogna paragonata a Picasso o a Manet. Poi, appena si fanno strada le prime insinuazioni, il personaggio viene ignorato e i suoi quadri non li vuole più comprare nessuno. Ma i quadri sono comunque sempre gli stessi! Quelli che prima piacevano a tutti! In sostanza, non si vende l'oggetto per le sue qualità intrinseche ma lo si vende solo per il significato trasgressivo, innovativo, scandaloso che si porta con sè, lo si vende perché è un oggetto unico per le leggi non scritte del marketing.

Infine, è veramente molto divertente vedere persone all'apparenza molto serie e preparate, di fronte a quadri che sono convinti essere stati dipinti da una bimba di quattro anni, sperticarsi in lodi iperboliche sulle qualità di questa bambina, come a dire che davvero, visto lo stato attuale dell'arte figurativa contemporanea, ogni bambino può dipingere quadri di grande valore, alla faccia delle scuole d'arte e della preparazione teorica e pratica degli artisti.

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 16:20:00

mercoledì 30 aprile 2008

Joe R. Lansdale - La sottile linea scura

(A fine dark line), 2003

Einaudi, 2004

pagg.6-8

Il nostro drive-in, il Dew Drop, si trovava giusto dentro i confini della città, proprio di fronte a uno sciccoso quartiere residenziale. Sono certo che gli abitanti di quel quartiere storcevano la bocca davanti al drive-in e al servizio che forniva ai poveri cristi della città, o più precisamente ai loro figlioli, che da noi potevano entrare al costo di un dollaro a macchina.

Il Dew Drop era uno di quei drive-in che hanno per schermo il muro di una casa di abitazione. Non ce n'erano molti, di quel genere; di solito, lo schermo era poco più d'un pannello di legno o di metallo, assicurato a un'intelaiatura di grandi dimensioni. Chi aveva messo su il Dew Drop, invece, aveva avuto la vista lunga e fatto le cose in grande.

Lo schermo del Dew Drop era, in effetti, un massiccio palazzo dall'aspetto di un fortino da film western. Su una fiancata era stato dipinto un murale che raffigurava indiani ben ricoperti da penne, che se la filavano a cavallo inseguiti da una carica di soldati anch'essi a cavallo, inappuntabili nelle loro uniformi blu e berrettini bianchi. Dalle pistole e dai fucili dei soldati spuntavano nuvolette di fumo biancastro, che stavano a indicare una sparatoria, e un indiano era stato giustappunto colpito e, caduto a terra, destinato a mai più cavalcare o a scalpare chicchessia.

(…)

Un uomo di colore, di nome Buster Abbot Lighthorse Smith, che era già stato alle dipendenze del precedente proprietario, faceva da proiezionista. Era vecchio, astioso, dall'aria robusta, diceva ben poco. Per lo più, faceva il suo. Era un tipo così tranquillo da farti scordare che stava lì. Se ne arrivava a piedi un'oretta prima dell'inizio dello spettacolo, faceva quel che doveva fare, riponeva la pellicola al termine della proiezione e se ne andava.

Mia madre e mio padre tenevano aperto il drive-in dal lunedì al sabato, temporali e profondo inverno esclusi. Anche nel Texas orientale capitava che facesse troppo freddo per andarsene al drive-in.

Proprio per questo chiudevamo una settimana prima di Natale, per riaprire non prima dell'inizio di marzo. In quei mesi papà riparava gli altoparlanti, scaricava del brecciolino nuovo, faceva lavoretti di imbiancatura e carpenteria.

pagg.158-159

Quel pomeriggio Buster non si fece vedere. Era un periodo che arrivava presto, ma alla sua solita ora di lui non c'era ancora traccia. E ancora niente, più tardi, quando avrebbe dovuto già essere in servizio.

- Ma dove diavolo è finito, quel figlio d'un cane?

Eravamo in veranda, accanto al banco degli snack. - Mi ha detto che se oggi non si faceva vivo, è perché stava poco bene.

Papà mi scrutò con due occhi d'acciaio, e per un istante pensai «Adesso mi sgonfio». - Perché non me l'hai detto prima? - fece poi.

- M'è passato di mente. Mi ha detto che non si sentiva bene, che forse non sarebbe venuto. Io invece ho pensato che ce l'avrebbe fatta, e così me ne sono scordato.

- Ah, è così?

- Sissignore… ma posso cambiare io le bobine.

- Davvero?

- Buster mi ha insegnato come si fa.

- Bene. Molto bene. Va' a metter su il film, figliolo. Stasera, il proiezionista lo fai tu.

(…)

Quella sera proiettai un western con Randolph Scott, e andò tutto liscio, con soltanto un breve ritardo tra una bobina e l'altra, salutato con gran strombazzare di clacson e urla assortite, ma riuscii a sbrigarmela alla svelta, e al termine del film già mi sentivo un professionista. Papà venne persino a portarmi hamburger, coca e patate fritte.

Sistemò il mio pasto sul tavolino accanto al proiettore. - Che ne diresti di prendere il posto di Buster? - mi chiese.

Tutta la mia baldanza svanì. Non mi sentivo mica più tanto bene.

- Oh, no, Papà. Ho fatto casino, con quella bobina. Non è andata così liscia.

- Hai fatto un buon lavoro, veloce quanto basta. Un po' di esercizio non ti farà che migliorare.

- Papà, non credo che sia il caso. È il lavoro di Buster.

- Tu e quel vecchio negro siete proprio diventati amici, eh?

- Sissignore.

- Stanley, questo lavoro puoi farlo benissimo tu. Se poi accetti, i soldi che ti pago restano in famiglia. E, a dirla tutta, posso permettermi di darti meno che a Buster. Fin quando non ti sarai fatto un po' d'esperienza.

domenica 27 aprile 2008

Ne le dis à personne

Uno pensa che gli unici film che non arrivano in Italia, quelli che noi spettatori perdiamo a causa delle scelte dei distributori, siano solo film d'autore, film difficili, o film di paesi talmente lontani geograficamente che da noi non hanno tradizione cinematografica.

Invece tra di essi ci sono anche film che nella vicina Francia attirano più di 3 milioni di spettatori e fanno man bassa di premi, e sono quindi opere che uniscono qualità commerciali a doti intrinseche di trama, regia e recitazione.

Ne le dis à personne ha vinto 4 Premi César (miglior regia - Guillaume Canet, attore protagonista - François Cluzet, montaggio e musica originale) dalle sue complessive 9 nominations, ed è uno di quei meccanismi perfetti per ingolosire il pubblico: incastro ben congegnato di storia d'amore e thriller in cui lo spettatore sa qualcosa di più dei protagonisti ma non troppo, ragion per cui fino all'ultimo ci sono dei colpi di scena. Buona parte della storia è tipicamente hitchcockiana, con un innocente che cerca di sfuggire alla polizia che lo bracca e contemporaneamente è lui stesso alla ricerca di una verità che per ben otto anni gli è stata negata. Il pre-finale è forse un po' didascalico nel voler spiegare in dettaglio tutto quanto è successo nella notte misteriosa da cui si dipana tutta la storia, ma alcuni accorgimenti di puro mestiere riescono a mantenere alto l'interesse. Si tratta anche di una produzione piuttosto costosa, con scene di inseguimento girate in città (c'è addirittura un megatamponamento in una trafficatissima tangenziale) e un cast foltissimo che contiene diversi attori importanti come la bellissima Marie-Josée Croze, l'ottimo André Dussolier e in ruoli più di contorno Nathalie Baye, Jean Rochefort e Kristin Scott-Thomas oltre all'emergente Marina Hands (vincitrice del César come miglior attrice con un altro film, Lady Chatterley, che ha vinto il premio per miglior film ed è anch'esso ignoto in Italia).

C'è poi una constatazione che viene immediato fare. Ne le dis à personne è solo l'ultimo esempio di una tradizione francese di produrre film entertaining, destinati al grande pubblico, di genere thriller o d'azione (basti pensare nel passato ai film di Luc Besson o più recentemente a I fiumi di porpora e a 36) che acquisiscono molti concetti o tecniche hollywoodiane ma rielaborandole in modi e ambientazioni tipicamente francesi. In Italia saranno almeno 30 anni che non si fanno più film così, essendo il nostro cinema mainstream tutto appiattito tra le commedie e i drammi psicologici. Il film nostrano più simile a questi (che non a caso ha avuto un discreto successo in Francia) è Romanzo criminale di Michele Placido, che però è un po' penalizzato dal milieu politico in cui è calato. Io non credo che in Italia manchino i mezzi produttivi e il pubblico per ottenere successo con film di questo genere. Le storie ci sono (basta pensare a tutti i bravi scrittori di noir emersi negli ultimi tempi), gli attori pure, i registi... forse! ma soprattutto ci vuole il coraggio di investire.

venerdì 4 aprile 2008

Hugo Claus - La sofferenza del Belgio

(Het verdriet van Belgie), 1983

(Het verdriet van Belgie), 1983

Feltrinelli, 1999

pagg.468-470

"Potremmo andare al cinema, ma non c'è niente," disse Papà. "Reitet für Deutschland, Cavaliere per la Germania, con Willy Birgel, è di sicuro interessante, un uomo che cavalca per la gloria del suo paese, insegna che ci si può rendere utili in tutti i settori, ma non ho la testa ai cavalli in questo periodo. Al Vooruit danno Jansses en Peeters, ma è recitato in dialetto anversese e noi non capiremmo una sola parola."

"Al Cameo danno..." iniziò a dire Louis.

"Louis, per favore!"

"Étoile d'amour."

"Appunto! Un vaudeville francese. I francesi non sanno fare altro che film sull'amour toujours con le donne in sottoveste. È uno scandalo che i fiamminghi di Walle permettano certi film nella loro città. Prima della guerra, quando davano un film decadente, andavamo tutti insieme a tirare calamai contro lo schermo, quelli erano tempi più seri."

Louis decise di andare appena possibile allo spettacolo pomeridiano del Cameo. Poiché era decadente. (...)

Quella stessa sera, al Cameo, Ginette Leclerc, una smorfiosetta con la zazzera che le arrivava oltre le sopracciglia, rimase per alcuni minuti in sottoveste e calze nere, mentre un operaio con la testa da topo la consolava carezzandole i fianchi fasciati dalla sottoveste bordata di piumine nere. Louis lo accompagnò nelle carezze e poi si accarezzò la patta. Durante un lunghissimo inseguimento nella metropolitana di Parigi fra polizia e banditi, mentre le stridule voci francesi rimbombavano contro interminabili pareti di mattonelle chiare, Louis dal suo palco di prima fila guardò verso la platea e vide distintamente, sebbene più vagamente rispetto alle violente immagini in bianco e nero dello schermo, il cranio calvo e rosso di suo padre che sedeva immobile col cappello sulle ginocchia; soltanto la mano si muoveva e prendeva meccanicamente da un sacchetto delle caramelle e le portava alla bocca invisibile.

Poco prima della fine, che gli avrebbe mostrato soltanto l'interminabile ricongiungimento dei due babbei francesi, Louis corse a casa a gran velocità.

"Com'era?" domandò al padre.

"Cosa?"

"La riunione al Groeninghe."

"Ah, già. Di nuovo i soliti litigi fra Vnv e Devlag. Come potrà mai nascere una fusione? Ciascuno difende i propri interessi contro gli altri. Questa è la disgrazia delle Fiandre, paghiamo lo scotto di tutti quegli anni di intrighi democratici."

mercoledì 2 aprile 2008

ANG PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS (Auraeus Solito, 2005)

Maximo Oliveros, detto Maxi, è un ragazzino che vive in uno slum di Manila con il padre e due fratelli. Per la morte prematura della madre, ed essendo il più piccolo dei fratelli, Maxi si occupa di tutte le faccende di casa, è in pratica la donna della famiglia, e probabilmente proprio per questo è molto effeminato.

Il caso vuole che Maxi si innamori di Victor, un poliziotto da poco giunto a Manila, che sta indagando sugli affari illeciti che si svolgono nel quartiere dove vive Maxi e che hanno come protagonisti tutti e tre i suoi familiari. Gli avvenimenti tragici che ne seguiranno porteranno Maxi ad una grande crescita, alla sua vera fioritura come nuova persona.

È il primo film filippino che mi capita di vedere, e devo dire che si è trattato di una esperienza estremamente positiva, a tratti addirittura eccitante.  Peccato solo per averlo dovuto vedere in divx sul televisore di casa, la visione cinematografica sarebbe stata pienamente coinvolgente.

Peccato solo per averlo dovuto vedere in divx sul televisore di casa, la visione cinematografica sarebbe stata pienamente coinvolgente.

Due sono le cose che mi hanno colpito: innanzitutto la delicatezza con cui è tratteggiato il personaggio di Maxi, che poteva facilmente scadere nello stereotipo del meninho da rua o del giovane prostituto e invece, grazie anche alla bellissima interpretazione del giovane Nathan Lopez, è un personaggio vivo, autentico e per il quale si prova un sincero affetto. Anche l'evoluzione di Maxi avviene senza colpi di scena, sono passaggi molto graduali contraddistinti dal progressivo cambiamento nell'abbigliamento di Maxi: dalle iniziali canottierine da bambina (e travestimenti da Miss Filippine) a più normali t-shirt per finire con la camicetta da bravo ragazzo che Maxi vestirà per il suo primo lavoro.

Il secondo aspetto veramente degno di nota è l'ambientazione realistica, a tratti quasi documentaristica, nei quartieri popolari. Il regista Auraeus Solito ci immerge letteralmente in questi ambienti, andando a insinuare la mdp fino negli angoli più nascosti, riprendendo anche da posizioni insolite pur di essere presente in ogni anfratto di quel formicaio umano. A rendere ancora più viva questa descrizione è la colonna sonora, costituita da un tappeto sonoro ininterrotto di rombi di motorini, schiamazzi di bambini, clacson di automobili. Le musiche originali sono poi straordinarie: brani strumentali di piano o chitarra acustica, entrambi volutamente distorti e non accordati, creano un forte effetto di esotismo ma per nulla di maniera.

In una parola, una vera rivelazione, un film assolutamente da vedere e che non a caso ha fatto razzia di premi in tutto il mondo (anche a Berlino, Rotterdam e al Gay & Lesbian film festival di Torino).

Etichette: cineclub, film dalle periferie del mondo, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 11:07:00

domenica 30 marzo 2008

Jonathan Lethem - La fortezza della solitudine

(The fortress of solitude), 2003

Tropea, 2004

pagg.121-122

Il Dullfield era una grandiosa rovina di cinema art déco, un esperimento vivente di ciò che accade se non ripulisci la facciata di un palazzo per cinquant'anni, ti limiti a vendere biglietti e caramelle ormai dure da appiccicare a terra e Coca-Cola sgasata a corrodere i cardini dei sedili imbottiti sfondati quando si rovesciava. Un sedile su quattro era abbastanza solido da potercisi sedere. Altri sembravano essere stati presi a coltellate da gang inferocite. Le pareti erano pannelli di feltro rosso stracciato tra cherubini e rosette dorati, ormai anneriti e col naso mozzato come lugubri doccioni. Quel luogo era innaturalmente oscuro. Le insegne rosse dell'uscita fluttuavano nell'oscurità, il fumo di sigaretta che intersecava il fascio di luce del proiettore per poi annidarsi nell'enorme relitto di candeliere, sotto la volta scrostata del soffitto, il film fuori quadro che si proiettava sui bordi del pesante sipario marcio ai lati dello schermo. Lo schermo medesimo presentava fori di proiettile ed era visibilmente marchiato dai tag di Strike e di Bel II.

Barrett Rude Junior pagò il biglietto ed entrò, trovò un posto sotto la balconata. La lotteria ambulante era già cominciato, forse era già a metà. L'aria era fredda e stantia. La sala era piena per due terzi, le teste raggruppate fino agli angoli più remoti del gigantesco locale, tutti che fumavano e ridevano e commentavano il film. Gridolini e gemiti negli angoli più bui. Una donna avrebbe anche potuto partorire due gemelli sulla balconata, che nessuno se ne sarebbe accorto. Barrett Rude si appoggiò all'indietro, collaudò le molle, si mise comodo. Aveva avuto la furbizia di portarsi un bottiglione di Colt nel sacchetto di carta marrone, senza preoccuparsi di nasconderlo all'indifferente strappabiglietti. Svitò il tappo, che esalò un rapido shuffff di anidride carbonica liberata, cui rispose il mormorio di invidia degli spettatori abbastanza vicini da poterlo udire: Maledizione, potevo pensarci anch'io?

venerdì 28 marzo 2008

The King of Kong - A fistful of quarters

Ricordate Pac-Man? Donkey Kong? Bisogna tornare alla preistoria dei videogames, ovvero agli inizi degli anni '80, ma per chi, come anche il sottoscritto, ha passato qualche ora della propria adolescenza cercando di superare i primi livelli di quei giochi, il ricordo suscita certamente un po' di tenerezza.

Non è esattamente così per i nostri coetanei statunitensi che, come spesso accade, prendono ogni cosa maledettamente sul serio. Anche quando si tratta senza alcun dubbio di sorta di un gioco. E così, unendo questa seriosità alla possibilità di ricavare fama e denaro (altra cosa a cui gli yankee non sono certo indifferenti), già dal 1982 si organizzano tornei di videogames i cui vincitori diventano piccole celebrità. Che poi questi vincitori vengano automaticamente proclamati campioni del mondo è solo l'ennesima manifestazione dell'egocentrismo che regna laggiù.

E' il caso ad esempio di Billy Mitchell, dal 1982 recordman incontestato di Donkey Kong oltre che titolare di una faccia per niente simpatica. Finché, attorno al 2005, da un garage di Redmond, Washington (guarda caso la città di Bill Gates) sbuca Steve Wiebe, che invece ha la faccia pulita del buon ragazzone americano. Con grande impegno per poter conciliare la sua passione per i videogames con il tempo richiesto dalla famiglia e dal lavoro, Steve riesce a stracciare il record di Mitchell. E qui iniziano i problemi, perché Mitchell si rivela essere quello che fin dal primo minuto sospettavamo, ovvero un gran pezzo di merda. Con mezzi poco leciti e anche estremamente vigliacchi, Mitchell difenderà con i denti il suo record stabilito nel 1982.

Detto così sembra un film di fiction, invece è la storia documentata di come si possano brutalizzare anche emozioni semplici e naturali come quelle che nascono dal gioco. Ma anche di come sia possibile creare dal nulla dei personaggi genuini (Wiebe) e fasulli (Mitchell), che catturano l'attenzione di tante persone per le quali la passione per un gioco può sovrastare la razionalità.

Rimane solo un dubbio, sollevato anche da diversi bloggers. Ovvero che il film più che un vero documentario sia invece una sorta di reality-movie a tema, tanto che ci sarebbero anche alcune smentite sulla versione dei fatti raccontata dal film. Il dubbio è sicuramente lecito, quello che di certo non è in discussione è l'efficacia della rappresentazione dell'ambiente di questi game-addicted e la conseguente godibilità di questo film, in certi momenti anche assai divertente.

Etichette: documentari, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 22:51:00

venerdì 7 marzo 2008

Alexander McCall Smith - Un peana per le zebre

(The Kalahari Typing School for men), 2002

(The Kalahari Typing School for men), 2002

Guanda, 2004

pagg.52-53

«Provenienza polizia» disse la signora Ramotswe. «Quindi è un poliziotto in pensione. Questa è una cattiva notizia. Alla gente piacerà l'idea di esporre i propri problemi a un poliziotto in pensione».

«E provenienza New York, anche» disse piena di ammirazione la signorina Makutsi. «Questo farà davvero colpo. Tutti hanno visto qualche film con i detective di New York e sanno quanto sono bravi!»

La signora Ramotswe lanciò un'occhiata alla signorina Makutsi. «Tipo Superman?» chiese.

«Già» disse la signorina Makutsi. «Roba del genere. Superman».

La signora Ramotswe aprì la bocca per dire qualcosa alla sua assistente, ma si interruppe. Era al corrente degli straordinari risultati conseguiti dalla signorina Makutsi presso la scuola per segretarie del Botswana - era difficile ignorare il certificato in cornice che li testimoniava, appeso sopra la scrivania della signorina Makutsi - ma certe volte la trovava terribilmente ingenua. Superman, addirittura! Non riusciva proprio a capire come potesse interessare una tale stupidaggine a una persona che avesse superato i sei o sette anni di età. Eppure la trovavano interessante, eccome; quando arrivava un film del genere nel cinema della città, quello che apparteneva a un tipo molto ricco che abitava vicino a Nyerere Drive, una vera folla di persone era più che disposta a pagare il prezzo del biglietto. Certo, alcuni erano coppiette di innamorati, che non necessariamente seguivano quanto accadeva sullo schermo, ma gli altri sembrava proprio che andassero per il film.

pag.177

Finita la lezione e chiusa la sala riunioni, la signorina Makutsi uscì e lo trovò ad attenderla in macchina, come convenuto. Le propose di andare al cinema e poi a mangiare qualcosa in un locale. La proposta piacque molto alla signorina Makutsi, contentissima all'idea che questa volta, invece di andare come al solito al cinema da sola, avrebbe avuto accanto a sé un uomo, come quasi tutte le altre ragazze.

Il film brulicava di gente sciocca che viveva nel lusso, ma alla signorina Makutsi interessava poco e quasi non seguì la vicenda. Pensava solo al signor Bernard Selelipeng che, circa a metà della proiezione, le aveva preso la mano e le sussurrava frasi ardenti in un orecchio.

giovedì 28 febbraio 2008

Dead man's shoes

Siamo in periodo di serial killer, con l'Oscar assegnato all'implacabile Javier Bardem di No country for old men, e allora vado a ripescare questo notevole film del 2004 di Shane Meadows, in cui l'implacabile uccisore è un apparentemente miscasted Paddy Considine, tra l'altro coautore della sceneggiatura.

Meadows solitamente ambienta i suoi film nelle Midlands dell'Inghilterra, e questo mi porta ad associare le sue ambientazioni con quelle dei romanzi di David Peace (anche se costui si situa nello Yorkshire, quindi più a nord), per via dell'ambiente più provinciale e più arcaicamente violento, in cui la modernità irrompe con effetti devastanti. Il sapore di questo film comunque assomiglia davvero molto a quello di 1977 o 1980, nero nero ma con squarci imprevedibili di umorismo.

Shane Meadows ha tante qualità che ne fanno un regista veramente ottimo, soprattutto per la sua ancora giovane età (è del 1973, e ha già fatto un buon numero di film). Intanto sa girare da dio, poi intreccia con sapienza immagini realizzate in formati diversi, il che gli permette di catturarci con quella che è una costante dei suoi film: il ricordo, la memoria e la malinconia degli anni in cui lui era giovane (tema portante del suo ultimo bellissimo e ovviamente non distribuito in Italy This is England). Il tutto occupandosi di generi diversi e con un'adesione talmente empatica ai suoi protagonisti, tutti rigorosamente popolari quando non proletari, che fa parlare di lui come del nuovo Mike Leigh. Io ci spero che sarà così, di sicuro il buon Shane ha tutte le carte in regola per diventare anche meglio di Mike Leigh. E spero che finalmente qualcuno se ne accorga anche in Italia, anche se so già che quando questo capiterà i suoi film verranno lanciati come i nuovi Trainspotting.

mercoledì 20 febbraio 2008

Mauro Curradi - Junior

Meridiano Zero, 2005

pagg.220-221

All'una sua moglie era pronta, indecisa se portare o meno il cappellino. L'unico che aveva era servito, finora, per matrimoni e funerali. Elsa si chiese se il film era davvero speciale. No. Era un film come un altro. Uscito nel 1939, mentre in Europa stava scoppiando la guerra e l'Italia si godeva l'ultimo anno di pace, durante il quale si poteva ancora sperare di vedere quella pellicola. (...) All'ingresso del Politeama di Prato erano parcheggiate due vespe e qualche Lambretta. Ai due lati, i giganteschi manifesti del film. Rossella O'Hara, esordiva l'autrice del libro, non era quel che si dice una grande bellezza, ma raramente gli uomini se ne accorgevano.

Per fortuna, al momento di uscire Elsa si era messo il cappello, e si era anche truccata. Entrarono a film cominciato. La gente era in piedi. Nel buio della sala, l'acre odore del fumo si colorava dei riflessi cangianti provenienti dallo schermo, dove - tra matrimoni, vedovanze, guerre, voglia di lusso, bisogno di soldi - si svolgeva la storia di una generazione che non si arrendeva alle avversità della vita. Finché, nella scena famosa - tra esclamazioni, commenti, sospiri di donna - l'eroe mascalzone si caricava in collo la moglie per obbligarla a salire il fastoso scalone tappezzato di rosso e raggiungere il letto dove l'avrebbe finalmente costretta a obbedirgli, qualunque cosa volesse.

- Oh Nini...

Nini in Toscana non si chiama nessuno eccetto, forse, qualche immigrato proveniente dal Sud ("gente di giù" dicono ancora i pratesi). "Oh Nini" non è che un vocativo, generalmente rivolto da una donna al suo uomo. In questo caso, un operaio comunista in cerca di giustizia sociale e di quel po' di benessere necessario a mantenere moglie e due figli.

- Oh Nini... - ripeté l'Elsa stringendo il braccio al marito.

- Icché t'ha?

- O come sono squallide le nostre vite.

- Vorresti anche tu una vestaglia di damasco?

- 'un è damasco. È velluto. Velluto di seta.

- 'un è roba per noi.

- Perché?

mercoledì 13 febbraio 2008

El Bonaerense

C'è a volte una coincidenza tra la rinascita sociale e culturale di un paese e l'avvio o la rinascita della sua cinematografia: è successo in Italia nell'immediato dopoguerra, sta succedendo in questi ultimi anni in Romania, è avvenuto pochi anni fa in Argentina. In particolare negli anni tra il 2000 e il 2005 l'Argentina, pur con mezzi finanziari non certo eccezionali, ha visto l'affermarsi un numero notevole di nuovi registi che hanno stupito perché hanno realizzato film non solo belli ma anche di generi tra loro molto diversi, dal favolistico alla commedia a film crudamente realistici.

Pablo Trapero si situa prevalentemente in quest'ultimo filone: i suoi film sono fortemente ancorati alla realtà, arrivando quasi al taglio documentaristico, sul mondo del lavoro (Mondo grua) e su quello familiare (Familia rodante).

sono fortemente ancorati alla realtà, arrivando quasi al taglio documentaristico, sul mondo del lavoro (Mondo grua) e su quello familiare (Familia rodante).

El Bonaerense, del 2002, è il suo secondo lungometraggio ed è un film ruvido, per certi versi spietato nel raccontare la storia di Enrique Mendoza detto "el Zapa", il più classico uomo senza qualità che si lascia trascinare da persone poco raccomandabili in affari che non è in grado minimamente di gestire. Quando pensa di essere diventato un capetto della polizia (la Bonaerense è la polizia municipale di Buenos Aires e quindi il titolo del film significa "il poliziotto"), el Zapa emula stupidamente i comportamenti corrotti dei suoi superiori, senza capire che si sta soltanto ficcando nei guai. Un altro aspetto di notevole interesse del film è la descrizione secca di Buenos Aires, metropoli caotica e vera e propria "giungla d'asfalto" che viene contrapposta alla campagna da cui proviene el Zapa, luogo non certo idilliaco ma almeno a maggior misura d'uomo. Che bello poi percepire in modo così realistico il melting-pot argentino dai nomi dei personaggi: "el Polaco", Gallo, Molinari, Caneva, Lanza...

Credo infine che la totale assenza di buonismo e di eroismo di cartapesta (quelli che imperversano in modo insostenibile nelle fiction tv dedicate ai nostri poliziotti, finanzieri, marinai, ecc ecc) sia la causa per cui i distributori italiani hanno deciso di non comprare questo film.

Etichette: film dalle periferie del mondo, il corridoio dei film perduti

Pubblicato da siodmak alle 10:55:00

sabato 9 febbraio 2008

Joe R. Lansdale - Atto d'amore

(Act of love), 1981

Fanucci, 2004

pag.163-164

Rachel scoppiò a ridere. «A che ora passa Tommy?»

«Alle otto.»

«Dove andate?»

«Al cinema.»

«Posso chiedere quale?»